A propos de ce blog

Nom du blog :

geneapope

Description du blog :

Histoire générale et locale, anecdotes, poèmes, recettes de cuisine... et divers.

Catégorie :

Blog Société

Date de création :

12.05.2008

Dernière mise à jour :

07.12.2015

>> Toutes les rubriques <<

· Jehanne la Pucelle (42)

· Anecdotes diverses et historiques (24)

· Poèmes (90)

· Saint-Pol-Roux (3)

· Moyen-Age (9)

· Photographies (20)

· Photos Père Blanc (26)

· Emigration en Amérique. (25)

· Marine Nationale (3)

· Recettes de cuisines et conseils divers. (23)

Accueil

Gérer mon blog

Créer un blog

Livre d'or geneapope

Contactez-moi !

Faites passer mon Blog !

· Un pari sur la mort de Jeanne d'Arc en 1437.

· La Tour du bourreau, à Strasbourg.

· PHOTO DE CLASSE - ANNEE 1951-1952

· Heureux qui comme Ulysse.

· La maison de Jehanne à Domrémy.

· LES BIENFAITS DU GRENADIER

· Charles VII crée une armée de métier.

· Jehanne d'Arc n'a pas été brûlée !

· Le village de Domrémy.

· Un beau bâtiment !

· Prière à l'océan.

· Russel SCHWEICKART, l'astronaute "Alsacien"

· Richart GREY, capitaine de la garnison de Janville en 1429.

· La bataille des Harengs - 13/02/1429 - Rouvray-St.Denis.

· Le patronyme d'ARC.

amour article bonne cheval chez éléments femme fille france histoire hiver homme

Derniers commentaires RechercheAnecdotes diverses et historiques

Un fusil à vitriol.

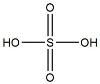

En 1892, un commandant, nommé Mattei, qui venait d'être nommé commissaire du gouvernement près les conseils de guerre de Paris, à présenté au ministre de la guerre une singulière invention : un fusil au vitriol. (*)

C'est sur le modèle de certains vaporisateurs à odeurs qui revêtent des formes de révolver, que le commandant Mattei à construit son fusil à vitriol.

Il avait surtout deux difficultés à vaincre : le choix d'un métal inoxydable, et le vent qui, de face, aurait pu rejeter sur le tireur et non projeter sur l'adversaire le liquide corrosif.

Pour résoudre ce double problème, il a choisi le nickel comme métal, et il a remplacé le canon de l'arme par un tube à coulisse qui pourra se développer de quatre à cinq mètres.

Une arme diabolique qui, pensons-nous, ne fut jamais utilisée dans l'armée française !

(*) acide sulfurique.

Le plus ancien journal.

Jusqu'au XVIè siècle, on ignorait complètement l'usage des journaux.

Le premier créé remonte, paraît-il, pendant la lutte entre les Vénitiens et Soliman le Magnifique.

A cette époque parut un bulletin périodique donnant des nouvelles de la guerre; on le nommait Notizie scritte.

Pour lire ce journal, il fallait payer une gazetta, pièce de monnaie qui valait environ deux liards.

C'est de là sans doute qu'est venu le nom de gazette qu'ont porté si longtemps les journaux, et qui s'est conservé dans certains pays.

(Image : http://fr.wikipedia.org/wiki/Journal )

L'origine du drapeau tricolore.

C'est la couleur bleue qui fut primitivement choisie par nos pères comme emblème.

Le premier drapeau de ce genre porta le nom de Chape de Saint-Martin, pour cette raison que nos rois étaient héréditairement abbés de Saint-Martin-des-Champs.

Plus tard, les rois de France étant devenus abbés de Saint-Denis, l'oriflamme rouge donnée à l'abbaye par Dagobert en l'an 630 succéda à la Chape de Saint-Martin et devint le drapeau de la France.

Pendant la guerre de Cent Ans, nos rois l'abandonnèrent et prirent le blanc, couleur nationale que les Anglais avaient préalablement quittée pour adopter la nôtre, voulant affirmer ainsi leur suprématie d'envahisseur.

Charles VII fut le premier roi de France qui réunit les trois couleurs.

En 1789, les deux couleurs qu'on adopta d'abord furent le bleu et le rouge. La Fayette y ajouta le blanc, ne voulant pas que la nation rompit tout à fait avec la royauté.

Telle a été l'origine première des trois couleurs de notre drapeau.

En l'année 1809, en Espagne, la peine de la potence est abolie.

Les aléas de l'histoire, et le désir de conquête de Napoléon 1er, ont fait que l'Espagne, en cette année 1809, avait pour roi Joseph, frère de l'Empereur.

Comme toujours, des bonnes choses, mais surtout des mauvaises, vont se produire.

Tenir l'Espagne n'était pas chose aisée, et beaucoup de victimes sont à déplorer.

Dans sa grande mansuétude, le roi Joseph promulgue, entre autres, un décret, à la date du 19 octobre 1809, dont voici les termes :

"S.M. a rendu le décret suivant le 19 de ce mois :

D. Joseph-Napoléon, etc. sur le rapport de notre ministre de la justice, ouï notre conseil d'Etat :

Art. 1er - La peine de la potence est et demeure abolie dans toute l'étendue de nos royaumes.

La pendaison était une peine courante, à l'époque. En Espagne, comme ailleurs, on passa "la corde au cou" d'une multitude de condamnés, parfois pour des délits qui, de nos jours, vaudraient à leur auteur à peine quelques années de prison.

Peine barbare, il est vrai, comme toutes les peines de mort que les pouvoirs en place décident, et qui est encore en application dans maints pays de notre planète en cette année 2008.

On se dit donc : "il est très bien, ce roi Joseph; il a compris que la barbarie ne devait pas être un sentiment pour les humains, et que personne, quelque faute qu'il ait commise, ne mérite pas pareil traitement."

Lisons l'article 2 de ce décret :

Art. 2 - Cette peine sera remplacée par celle de la strangulation pour tout condamné à mort, sans aucune distinction de classe, d'état, de qualité, de sexe, ni de délit. (*)

Ah ! bon... on se disait aussi.....

Quelle différence y a-t-il, intrinsèquement, entre la potence et la strangulation ? Que l'on meure pendu ou étranglé, on meurt de toute manière.

Cette peine est tout aussi barbare, et implique encore plus de participation "active" du bourreau. En effet, pour la pendaison, on met la corde autour du cou du condamné, on ouvre la trappe.... et le corps demeure retenu par le cou, par la corde, "jusqu'à ce que mort s'ensuive".

Pour la strangulation, il est nécessaire que l'exécutant ait un contact beaucoup plus physique avec le condamné. De ses mains, il doit lui presser le cou, l'étrangler, retenant la personne, qui doit se débattre, et serrant de plus en plus fort jusqu'à ce que l'air ne passe plus !

Mais nous allons être vite rassurés, en consultant l'objet du "(*)" imprimé en fin de l'article 2, et qui nous ramène à une note en bas de page :

(*)Cette strangulation, qui s'opère sur l'échafaud, au moyen d'une espèce de collier de fer, était le supplice réservé aux condamnés appartenant à quelque classe privilégiée sous l'ancien gouvernement.

Ouf... ! Alors ainsi c'est mieux ! Le roi, dans sa grande bienveillance et son désir d'égalité, nous fait mourir de la même manière que les gens des classes "privilégiées". Et si, en plus, on utilise un instrument conçu pour cela, que demande-t-on de plus ? On sera content de mourir de la même manière que les nantis, les grands de ce monde, et au moins on aura quelque chose de commun avec eux !

Plus de différence entre les classes : tout le monde meurt pareil : strangulé....!

On croit rêver !

C'est vraiment "blanc-bonnet" et "bonnet-blanc" que ce décret !

On aurait pu s'en passer, et tout bonnement, déjà à cette époque, si l'on avait eu quelque sentiment d'humanité, décréter que toute peine de mort est abolie, sous quelque forme que ce soit.

On n'en était pas encore là ! Et nous n'avons rien, hélas, à envier à nos prédécesseurs sur ce point.

Regardons rapidement les deux autres articles qui composent le corps de ce décret :

Art. 3 - Les condamnés ne pourront prolonger leur station dans la chapelle consacrée à cet objet, au-delà du terme précis de vingt-quatre heures.

Là aussi... on ne lésine plus ! Plus question de traîner en attendant l'exécution. Vingt-quatre heures maximum, et on opère ! Le bourreau n'a pas que cela à faire non plus .....

Art. 4 - Quel que soit le caractère ou la distinction, soit ecclésiastique, soit civile, soit militaire, d'un individu condamné à la peine capitale, il s'en trouvera dégradé par le fait même de la sentence prononcée contre lui.

La cerise sur le gâteau... ! Non seulement on nous met à mort, mais on nous retire nos grades, distinctions et autres pour nous humilier. Quoique, une fois mort.... quelle importance ?

Heureusement, il nous restera encore la satisfaction d'être mort comme si l'on était un privilégié, le roi l'a dit. Quelle consolation !

Et le décret se termine ainsi :

Notre ministre de la justice est chargé de l'exécution du présent décret.

Signé : MOI LE ROI.

Et par S.M. le ministre secrétaire d'Etat,

M.L. DE URQUIJO."

Et voilà, c'est ainsi ! Prenez acte, et faites-moi cela dans les formes prescrites.

C'est "MOI LE ROI" qui vous l'ordonne.

Il ne serait pas un peu imbu de lui-même, ce Joseph, ce "MOI LE ROI" ?!

Evidemment, on se moque un peu, et c'est bien facile.

Mais, aujourd'hui, nous ne sommes pas meilleurs, nous les humains. Bien sûr, dans certains pays comme la France ou d'autres états, nous avons aboli la peine de mort, sous toutes ses formes, mais ce n'est pas encore le cas partout, loin de là.

Certains pays pratiquent encore la strangulation, la pendaison, voire la décapitation, et aussi, ce n'est pas mieux, les exécutions par chaise électrique ou injection d'un produit létal.

Il est vrai que, dans certains cas, (et vous ne direz pas le contraire, je pense !) pour des crimes affreux ou absolument abominables, on souhaiterait presque que "la Loi du Talion" soit appliquée, mais il n'est pas nécessaire, à l'examen, d'appliquer la même sauvagerie que celle dont se sont rendus coupables certains criminels.

L' "oeil pour oeil, dent pour dent", n'est pas une bonne solution.

C'est la société, et surtout, fondamentalement, l'être humain qu'il faudrait changer; et là......

C'était une petite digression sur la peine de mort, sujet vaste, grave et important s'il en est.

(Image : www.struthof.fr )

Un phénomène du 19ème siècle.

Jean SERRES, dit "Printemps".

(image : Etude de vieillard nu - Léonard de Vinci - reproductions.chapitre.com)

Les centenaires sont nombreux à notre époque, mais ils ne sont pas uniquement l'apanage de notre époque. Voici un phénomène assez exceptionnel :

Agen - 12 décembre 1809.

Jean SERRES, dit "Printemps", est mort le 8 de ce mois, à l'âge de cent quatorze ans, dans la commune de Pont-du-Casse, près d'Agen.

Né dans la classe des cultivateurs, il en exerça la profession jusqu'à l'âge de 40 ans, époque à laquelle il s'engagea dans la régiment de Périgord; il se trouva à plusieurs batailles, notamment à celle de Guastalla, en 1734, où il reçut trois blessures. Rentré dans ses foyers, après vingt-huit ans de service, avec le grade de caporal et une pension de retraite, il reprit sa première profession et sa maria, à l'âge de 84 ans, avec une femme de 22.

Le phénomène qu'a offert la longue vie de Jean SERRES n'a acquis de la célébrité qu'en 1806 : il fut présenté cette année-là au préfet du Lot-et-Garonne qui, dès ce moment, se déclara le protecteur de sa vieillesse, et obtint de S.M. que la pension de 108 francs dont Jean SERRES jouissait fût portée à 408 francs.

En novembre 1807, S.A.S. l'archichancelier étant venu à Agen, Jean SERRES lui fut présenté, et ce prince l'accueillit avec la plus grande bienveillance.

Dans le même mois, un décret impérial porta la pension de Jean SERRES à 800 francs, et la déclara reversible sur la tête de son épouse. Cette disposition bienveillante du monarque combla de joie le bon vieillard, dont l'âge n'avait point refroidi le coeur, et qui ne désirait rien tant que de laisser à l'abri l'épouse estimable dont il recevait les soins les plus touchants.

Enfin, la vieillesse de Jean SERRES se vit portée au comble de l'honneur et de la fécilité, lorsqu'au mois de juillet 1808, S.M. ayant passé et séjourné à Agen, il parut, sous les auspices du préfet, son zélé protecteur, devant cet auguste monarque, qui se plus à s'entretenir quelques instants avec lui, et lui fit remettre 50 napoléons.

Riche des bienfaits du prince, tranquille sur le sort de l'épouse qu'il chérissait, Jean SERRES a vu ses derniers jours s'écouler dans le bonheur et l'abondance : son caractère naturellement gai ne s'est jamais démenti; il n'avait presque aucune des infirmités qui font un poids accablant d'une si longue vie.

Depuis peu de temps, ses jambes lui ayant refusé leur service, il venait sur un âne, sa monture favorite, visiter à Agen ses amis et son bienfaiteur. Sa présence dans cette ville y produisait toujours une sensation agréable : les enfants, dépouillant leur curiosité de la pétulance et du bruit dont ils l'accompagnent ordinairement, s'attroupaient autour du vieillard et lui formaient un cortège aimable et respectueux, tel qu'on l'eût ordonné dans les moeurs antiques et patriarchales.

Jean SERRES avait toujours vécu dans la tempérance, et tenu une conduite sage et réglée : ce régime et le calme de la conscience, qui avaient prolongé ses jours, ont influé aussi heureusement sur la fin de sa carrière.

Il s'est éteint paisiblement et sans douleur, dans les bras de son épouse, à laquelle il souriait en lui disant son dernier adieu.

Commentaire : 114 ans, d'accord, mais toujours "bon pied, bon oeil" ! S'engager dans l'armée, déjà plus tout jeune, et se sortir vivant des batailles sanglantes et meurtrières de l'époque est déjà remarquable. Jean SERRES "avait la santé", comme l'on dit, pour épouser, à 84 ans, une toute jeune femme.

Cela lui valut une importante augmentation de sa pension.

Mais sans doute, quel honneur suprême pour un vieux soldat comme lui, lorsqu'il a le grand plaisir de parler avec l'Empereur Napoléon 1er !

Il est donc né vers 1695. Sans doute n'existe-il plus d'acte. Mais il serait intéressant de vérifier si un acte de décès a (probablement) été établi pour lui, dans cette commune, susceptible de nous en apprendre un peu plus, le nom de son épouse, par exemple, et si une mention particulière y a été inscrite.

Peut-être existe-t-il aussi un document quelconque sur cet homme ? Nous nous emploierons à faire une petite enquête.

Ref. : "Annales périodiques de la ville d'Orléans", 6ème année, 2ème semestre, n° 624, p. 438,439, paru le samedi 23 décembre 1809.

Autre évocation de la vie de Jean SERRES, dit "Printemps".

(complément à l'article)

Suite à un échange de courrier avec la mairie de Pont-du-Casse, nous avons reçu l'acte de décès de Jean SERRES, dit "Printemps" :

"Du huitième jour du mois de décembre de l'an mil huit cent neuf, à une heure du soir.

Acte de décès de Jean SERRES, dit Printemps, décédé le huitième jour dudit mois de décembre à neuf heures du matin, militaire, âgé de cent quatorze ans, un mois, quatorze jours, né dans la commune de Bajamont, département de Lot-et-Garonne, demeurant au lieu de Lasage, commune de Ponte du Casses, fils de feu Jean SERRES et de feue Marie SERRES, époux de Marie REY.

Sur la déclaration à nous faite par le sieur Jean Faugesse, laboureur, âgé cinquante deux ans, demeurant à Maury, qui a dit être voisin du défunt, et par le sieur Augustin Richefort, lieutenant, âgé de vingt sept ans, demeurant audit lieu d'ébattage (sic), qui a dit être voisin du défunt, et ... (un mot illisible) signé ... (un mot illisible) pour ne savoir comme ils l'ont déclaré ce requis.

Constaté par moy Jean Albaret aîné, maire de la commune du Pont du Casse, faisant les fonctions d'officier public de l'état civil, soussigné, qui en ay donné lecture aux parties comparantes et aux témoins. Signé : Albaret aîné, Maire."

On apprend là le nom de ses parents, et aussi celui de son épouse, toute "jeunette" par rapport au grand âge de son mari ! Il nous faut remercier cette commune, car les mairies ne répondent pas toujours à ce type de courrier.

Mais, surprise... quelques temps après : second envoi en provenance de Pont-du-Casse, d'un petit opuscule écrit par un érudit local, dans lequel on évoque aussi ce personnage hors du commun !

Il fallait le souligner, et nous en profitons pour remercier Monsieur Gilbert Fongaro, sénateur, vice-président du Conseil général et maire, de l'amabilité et de la gentillesse manifestés à l'égard de notre requête.

Nous reproduisons ici, in extenso, la partie qui concerne Jean SERRES, qui nous donne encore quelques informations supplémentaires :

"... Autre évocation historique, car il ne peut être question de Pont-du-Casse sans évoquer un personnage hors du commun, dont voici l'histoire :

Le 30 juillet 1808, en passant par Agen, l'empereur Napoléon 1er voulut voir Jean SERRES, dit "Printemps" (héros des guerres de l'ancien régime). Jean SERRES avait 113 ans. Il était né le 24 octobre 1695 à Pont-du-Casses. Enrôlé dans Périgord-Infanterie, il participa à maintes batailles et, notamment, à celle de Guastalla, où le maréchal de Coigny défit les impériaux (1724).

Il eut cinquante ans de service, fut blessé onze fois et se retira avec une pension donnée par le roi. Il se maria à l'âge de 82 ans. A 100 ans, il avait encore toute sa vigueur et faisait tous les jours, à pied, le trajet du Pont-de-Casse à Agen.

L'empereur l'accueillit sur le front des troupes. Jean SERRES, appuyé sur le bras de sa femme, avait revêtu son vieil uniforme du régiment Périgord. Il portait le tricorne militaire surmonté d'un long panache et une épée dont il se servait comme d'un bâton.

- Avancez Printemps, fit l'empereur. Dans quel régiment avez-vous servi ?

- Dans Périgord, sire.

- Combien d'années de service ?

- Cinquante.

- Avez-vous été blessé ?

- Onze blessures, dont trois à la bataille de Guastalla.

- Ces services ne datent pas d'hier !, fit l'empereur en souriant.

Et sur la poitrine du vieux soldat, pendant que les troupes présentaient les armes et que les drapeaux s'inclinaient, l'empereur attacha l'étoile de la Légion d'Honneur. Puis, se retournant vers le maréchal Berthier : "Qu'on lui fasse donner cent napoléons ! Je signerai ce soir un décret de pension de 800 francs, réversible sur sa femme."

Jean SERRES pleurait. Il voulut l'en empêcher, lui prit la main et fléchit de genou, mais l'empereur se découvrit dans un grand geste, devant le vétéran des armées royales.

Jean SERRES mourut le 8 décembre 1809 à l'âge de 114 ans. L'archichancelier de l'Empire Cambacérès, qui se trouvait de passage à Agen, se transportât à Pont-du-Casse et suivit son convoi."

Voilà comment, en cherchant un peu, on peut remonter dans le temps, et beaucoup apprendre sur la vie de nos ancêtres.

ref. :

- état civil de Pont-du-Casse.

- document photocopié aimablement fourni par cette même commune.

De l'haleine des vaches sur la guérison du mal caduc.

Une étrange thérapie pour le traitement de ces maladies.

Le mal caduc est une affection de tous les temps. Depuis les temps les plus reculés, les humains ont souffert de cette maladie. Mais qu'est-ce au juste ?

La caducité : le mal caduc, ou haut mal, est l'ancien nom de l'épilepsie.

Voici comment, au Moyen Age, on traitait cette maladie :

Saint-Namphaise était un ermite de la forêt de Braunhie, sur les hauts plateaux quercinois arides. Dans ce pays aride, le manque d'eau est latent. Ce saint aurait fait creuser des bassins dans les affleurements rocheux compacts, afin de recueillir la pluie pour abreuver le bétail.

Saint-Namphaise, ancien officier de Charlemagne, se serait dévoué à cette tâche afin d'adoucir la vie des bergers et des brebis en saison de sècheresse, et fait creuser les rochers dans les rares endroits où l'eau de pluie n'est pas avalée par le sol poreux.

Mais il est surtout réputé pour une autre raison. Dans ces temps reculés, où la religion règlementait tout, on avait recours aux Saints pour tout, et on allait les prier pour leur demander pratiquement n'importe quoi.

Le tombeau de Saint-Namphaise, conservé à Canlac-du-Causse, près de Livernon, fut longtemps le but d'un pèlerinage, dès le Moyen Age. On venait y évoquer le Saint, entre autres, pour la guérison du "mal caduc".

Des centaines, des milliers de gens venaient ainsi, dans l'espoir d'une guérison "miraculeuse", et espéraient vraiment de tout coeur qu'elle se réaliserait.

Etait-ce vraiment efficace ? Il n'y a que la foi qui sauve... comme l'on dit !

En 1809, on était bien meilleurs !

Voici un encart donnant une information pour cette année-là :

Châlons-sur-Marne - 26 août 1809.

Une femme de 24 ans, qui depuis sa quatorzième année tombait du mal caduc au moins une fois par semaine, avec une violence effroyable, a été radicalement guérie en cette ville, après avoir passé trois mois de suite dans une étable à vache.

Cette guérison est un nouvel exemple de l'efficacité d'un remède qui a déjà été recommandé plusieurs fois.

("Annales périodiques de la ville d'Orléans", 6ème année, 2ème semestre - n° 594 - Samedi 9 septembre 1809)

La première réaction, sans doute, à la lecture de ce petit texte, est de sourire ! Comment le fait de vivre durant quelques temps dans l'intimité d'un troupeau de vaches, peut-il avoir une influence sur la guérison de l'épilepsie ?

Peut-être que le calme et la placidité de ces ruminants aidait "le malade" à rester tranquille, et lui calmait les nerfs ?

Et puis, on peut imaginer que la personne devait aider à l'entretien des vaches, de la traite, de les conduire aux prés, etc... et que cela devait l'aider aussi à rester calme.

La "thérapie" jouait ainsi le rôle du médicament.

Mais, de nos jours, on peut difficilement croire ces "balivernes", et on se dit que nos ancêtres ne connaissaient rien, et qu'ils avaient une drôle de manière de soigner les gens.

Puis, la lecture d'un autre texte, dans ces mêmes "Annales", nous replonge dans le sujet, et nous laisse pantois et sceptique. Voici ce texte :

Plusieurs journaux ont parlé de guérisons obtenues sur des personnes attaquées d'épilepsie, par leur séjour dans une étable et sous l'haleine des vaches.

L'administration des Hospices civils de Paris, qui déjà, depuis plusieurs années, a fait établir à la Salpêtrière une salle de traitement de l'épilepsie, a chargé M. Landré-Beauvais (d'Orléans), l'un des médecins de cet hospice, de faire des essais du nouveau moyen proposé pour combattre cette fâcheuse maladie.

Plusieurs épileptiques choisis dans cet établissement où se trouve le rassemblement le plus nombreux qui ait jamais existé de maladies nerveuses et convulsives, sont maintenant placés dans une étable disposée pour réunir toutes les circonstances qui paraissent avoir contribué aux guérisons annoncées. (Moniteur)

("Annales périodiques de la ville d'Orléans", 6ème année, 2ème semestre - n° 625 - Mercredi 27 décembre 1809)

On croit rêver ! Installer une étable, avec des vaches, dans un hôpital ! Quelle incongruité ! Et surtout que d'inutilité ! Sans compter les odeurs, le fumier, les meuglements, et l'insalubrité des lieux.

Pourtant, le texte est clair : c'est un nouveau moyen proposé pour combattre cette fâcheuse maladie, et, apparemment, des succès auraient été obtenus par ces séjours dans une étable, et "sous l'haleine des vaches".

Qui aujourd'hui irait se faire soigner de cette manière ? On enverrait le médecin prescripteur "sur les roses" (cela sentirait meilleur !) pour peu qu'il nous le proposerait.

Vache de thérapie !

Combustion humaine spontanée à Alençon.

Un phénomène rare de la nature humaine.

(image : http://fantome.blogzoom.fr/1/)

"Le troisième jour de juin mil huit cent neuf, par devant nous maire et Officier de l'état civil de la ville de Mortagne, département de l'Orne, sont comparus René Mariette et Joseph Roussel, marchand chappelier, qui nous ont dit être voisins de la défunte, lesquels nous ont déclaré que ce jourd'hui à neuf heures du matin, Marie-Louise GOBILLON, âgée de soixante quinze ans, femme veuve de feu Nicolas LAURENT, est décédée en son domicile en cette ville, rue des Mercières, PAR ACCIDENT EXTRAORDINAIRE DU FEU QUI A REDUIT LA MAJEURE PARTIE DE SON CADAVRE, (*) dont procès-verbal en a été dressé par le juge de paix et officier de police et dont copie est annexé à la présente, et ont les déclarans signés avec nous le présent acte après lecture faite."

Mortagne-au-Perche - Orne.

(*) à cet endroit, un rappel nous envoie au bas de l'acte où est noté : "en cendre."

Cet acte de décès n'est pas anodin ! La partie en gras nous montre que ce décès n'en était pas un comme les autres... il sort même du commun !

La mairie de Mortagne-au-Perche nous a aimablement fait parvenir copie conforme de cet acte, mais il semble que le procès-verbal dont il est question n'y soit pas joint. Sans doute est-il classé ailleurs... ou perdu.

Quoiqu'il en soit, les "Annales périodiques de la ville d'Orléans" de 1809 nous permettent d'en savoir plus. Voici ce qu'elles relatent :

"Alençon, 6 août 1809.

Un évènement très remarquable a eu lieu à Mortagne il y a deux mois.

Une marchande de cette ville, veuve et âgée de 72 ans (nb : l'acte stipule 75), nommée LAURENT, a été trouvée le 3 juin au matin, réduite en cendre à peu de distance de son foyer.

Un flambeau qui était auprès d'elle paraît être la cause de l'incendie qui l'a dévorée. Cette femme, adonnée à l'alcool depuis longtemps, faisait un grand abus d'eau-de-vie, et venait d'en boire le quart d'un litre lorsqu'elle a été victime de son intempérance. On n'a trouvé de cette malheureuse que les ossements de la tête, la jambe gauche et l'extrémité du pied droit, qui ne fussent pas réduits en cendres. Il ne restait des autres parties de son corps qu'une poussière fétide et une sorte de charbon léger, spongieux et cassant.

Tout a concouru à prouver aux magistrats que personne ne s'est introduit chez la veuve Laurent, et il n'est pas moins certain que le feu qui l'a consumée, allumé par une cause extérieure, a trouvé dans les éléments alcoholisés (sic) de son corps, un aliment interne de combustion suffisant pour le réduire en cendres.

Ces accidents fâcheux et extraordinaires, long-temps peu remarqués, ont été jadis désignés sous les noms de "combustion", "d'incendie", et de "déflagration". Bianchini, Scipion Maffey, Paul Rolli, Le Cat, Vicq-d'Azyr, entre autres, ont écrit à ce sujet. M. Lair, secrétaire de la Société d'agriculture, des arts et de commerce de Caen, a publié récemment sur cette matière, un traité fort bien fait, qu'il a intitulé "Essai sur les combustions humaines produites par un long abus des liqueurs spiritueuses".

Les actes de Copenhague, en 1692, l'Annual Register, en 1763 et 1773, les Acta Hafniensia, et l'ouvrage de Henri Bohanser, les Mémoires de la Société royale de Londres, le Journal de Médecine, tome 59, citent des faits qui prouvent évidemment,

1° que ce genre de combustion s'opère très souvent par le simple contact d'un flambeau,

2° qu'il n'a lieu que sur des femmes qui ont abusé de liqueurs spiritueuses,

3° que l'eau jetée sur le corps embrâsé ne fait qu'accélérer l'incendie,

4° que ce feu épargne souvent les vêtements et les objets voisins de la victime, et

5° que la combustion de ces corps, comme dit M. Lair, laisse pour résidu des cendres grasses et fétides, une suie onctueuse, puante et très pénétrante.

A beaucoup de faits cités par les auteurs dont on vient de parler, on pourrait ajouter les récits de plusieurs combustions, entre autres celles d'une femme Delaunay, libraire à Lisieux, il y a quinze ou seize ans, d'une femme Miquel, au Havre, en l'an 7, d'une femme Marguerite Dupré, d'Alençon, en l'an 8, etc...

Ces faits intéressants pour l'Histoire naturelle, ne doivent jamais être indifférents à la médecine légale."

Ref. et sources :

-"Annales périodiques de la ville d'Orléans", 6ème année, 2ème semestre, n° 587. Paru le mercredi 16 août 1809, p. 121-122.

- Etat civil de Mortagne-au-Perche.

- image en tête : http://fantome.blogzoom.fr/1/

Le cas de Martin LOHNER, récidiviste

Dure... dure... la justice en ces temps-là !

(image : http://fr.wikipedia.org)

De nos jours, on peut dire que la justice est clémente, par rapport aux peines encourues au 19ème siècle. On jugerait disproportionnée la lourdeur de la peine à subir, en fonction des fautes commises, et surtout pour de maigres larcins.

On ne badinait pas avec les affaires de vols, qui étaient très sévèrement sanctionnées, particulièrement pour les récidivistes.

Evoquons par exemple le cas de Martin LOHNER, célibataire, né en 1805, ressortissant de la commune d'Ebersmunster, petite cité dans le Ried, entre Benfeld et Sélestat (Bas-Rhin).

Martin écumait la région, autour de son village, faisant même des incursions sur Sélestat. Tisserand de métier, sans doute n'avait-il pas de travail, ou bien son emploi ne lui suffisait-il pas pour vivre décemment. Aussi volait-il plus par nécessité que par vice.

Ses vols sont surtout de nature "alimentaire" : du vin, des volailles, du pain... Il finit par se faire arrêter par la maréchaussée. Des plaintes sont déposées, et Martin est déféré devant le tribunal correctionnel de Schlestadt (Sélestat).

Le 14 février 1831, il est condamné à 5 années d'emprisonnement, 16 francs d'amende, 5 ans d'interdiction et 5 ans de surveillance de la haute police pour vols. Lourde peine, longue dégradation. Martin a alors 26 ans.

Les geôles de l'époque sont glauques et sordides. La vie en prison est très dure. Martin purge sa peine et, en 1836, à 31 ans, il est libéré et revient à Ebersmunster vivre dans la famille de son frère Mathias, journalier.

Cette année-là, eut lieu un recensement où il figure avec sa profession de tisserand. Exerçait-il ce métier de manière suivie ou épisodique ? Et puis un emploi était difficile à se procurer pour un ex-taulard. Avait-il le vol dans la peau ?

Toujours est-il que sa condamnation n'avait pas dû suffire à le calmer, car il recommence ses exactions.

Deux affaires de vols commis en 1838 et 1840 dans la commune d'Ebersheim, village voisin, au préjudice d'un certain Fuchs, vont le faire "replonger". Il est de nouveau arrêté et traduit en justice.

Cette fois, déclaré coupable avec circonstances aggravantes, Martin se trouve de plus dans la grave position de récidiviste.

L'acte d'accusation du 2 novembre 1840 lui est notifié avec l'arrêt de renvoi le 17 du même mois. Le 27 novembre : procès-verbal de remise dans la maison de justice (la prison). Il ne s'agit plus cette fois de correctionnelle, mais d'un procès d'assises.

Après l'instruction, Martin est extrait de prison, le 3 décembre 1840, pour le jugement d'assises, qui portera le numéro 146. On y donne son signalement, qui nous procure une idée du physique de Martin :

Martin LOHNER, 35 ans, tisserand, né et domicilié à Ebersmunster.

Taille d'1m55, cheveux et sourcils châtains, front saillant, yeux gris, nez moyen, bouche grande, menton rond, visage maigre, teint brun, barbe châtain.

On rappelle sa condamnation subie en 1831, et l'on précise ce pour quoi il est aujourd'hui devant la justice :

"Accusé 1 : d'avoir le 5 septembre dernier, soustrait frauduleusement une miche de pain et un pot contenant du sirop, au préjudice d'Antoine FUCHS, d'Ebersheim, avec les circonstances que ce vol a été commis :

- de nuit,

- dans une maison habitée,

- à l'aide d'escalade."

Avait-il si faim qu'il lui faille dérober ces aliments ? Il n'avait en tous cas peur de rien, à s'introduire ainsi dans une maison habitée, la nuit, sa petite taille lui facilitant sans doute l'intrusion par escalade. Et l'acte poursuit :

"Accusé 2 : d'avoir, il y a deux ans, soustrait frauduleusement deux oies, au préjudice dudit FUCHS, avec les circonstances que ce vol a été commis :

-de nuit,

- dans une maison habitée."

Il avait donc déjà "visité" cette maison ! Le nommé FUCHS l'avait reconnu, et Martin fut donc bien obligé d'avouer cet autre vol de volailles.

Le verdict tombe... impitoyable ! Martin LOHNER est condamné à 5 années de travaux forcés, assorti de la mention "qu'après avoir subi cette peine, et pendant toute la vie, il demeurera sous la surveillance de la haute police, et qu'en outre il sera frappé de la dégradation civique."

Il est donc "triquard" !

Seul acte de clémence, "la cour le dispense néanmoins de l'exposition."

Le peine de l'exposition ne frappait en principe que les récidivistes, sauf pour les moins de 18 ans et les plus de 70 ans.

Elle consistait à ce que le condamné, dûment enchaîné, demeure durant une heure exposé aux regards du peuple sur la place publique. Au-dessus de sa tête, sera placé un écriteau portant, en caractères gras et lisibles, ses noms, sa profession, son domicile, sa peine et la cause de sa condamnation.

Position dégradante et avilissante, s'il en est, venant s'ajouter à la peine prononcée par le tribunal. Mais là, on fait exception, et Martin en est dispensé.

Voilà donc Martin qui part, pour sa peine de travaux forcés. Aucun document n'a été encore trouvé indiquant le lieu où il fut envoyé.

Il ne semble pas être revenu un jour à Ebersmunster ou Sélestat. En tous cas, les recensements suivants ne le mentionnent pas dans l'une ou l'autre de ces villes.

A-t-il purgé toute sa peine ? Est-il mort durant ce laps de temps ? S'est-il exilé ailleurs après sa libération ? A-t-il encore replongé ? On ne le saura sans doute jamais.

Il est évident qu'il est déshonnête de voler, et que ce sont des actes graves qu'une société ne peut accepter. Pourtant on peut ressentir quelque compassion pour cet homme, sans excuser ses actes, devant la sévérité des peines auxquelles il a été condamné, brisant sa vie, le dégradant, pour des volailles et quelques victuailles, et qui n'était pas pour autant un vrai criminel.

Le disproportion est si frappante par rapport aux peines infligées pour ce genre de délits commis de nos jours !

Complément à l'article :

La série III M des Archives départementales du Bas-Rhin, "émigration", nous livre quelques renseignements au sujet du frère de Martin, Mathias LOHNER, chez qui Martin va habiter entre 1836 et 1840, après sa première condamnation, une fois sa peine purgée.

Mathias, manoeuvre, est marié, avec quatre enfants.

Après la seconde condamnation de son frère, Mathias avait songé à s'expatrier en Algérie avec sa famille.

Le 18 novembre 1843, il écrit au Ministère de la Guerre en ce sens. Il dut réitérer, car la demande de renseignements du Ministre n'arrive que le 5 avril 1844, transmise au sous-Préfet de Schlestadt.

Le 24 avril 1844, le Maire d'Ebersmunster reçoit Mathias LOHNER, qui déclare "... qu'il n'a pas de moyens pour l'existence de sa famille (en Algérie), et qu'il a renoncé à son projet de transférer son domicile en Algérie, voulant rester là où il est", renseignement transmis au Préfet le 25 avril, qui en informe le Ministre le lendemain.

En 1845 ou 1846, à l'issue de ses cinq années de travaux forcés, quand Martin fut libéré, revint-il voir sa famille à Ebersmunster ? Son frère voulut-il encore le recevoir ? Où partit-il vivre, si toutefois il n'est pas mort au bagne ?

Des recherches prévues dans les recensements et ailleurs, nous permettront peut-être prochainement d'en savoir plus.

(ADBR III M 696)

Une combine utilisée au siège d'Orléans en 1429.

Anecdote. Un stratagème malin.

Descriptif : Durant le siège d'Orléans, en 1428-1429, les assiégés utilisèrent une combine pour prévenir les possibilités de sape, sous les remparts, pour s'introduire dans la ville.

Depuis octobre 1428, la ville d'Orléans était assiégée par les troupes anglo-normandes.

Les assiégeants tenaient les "Tourelles", forteresse située sur le pont, la bastille Saint-Laurent, et d'autres bastilles et forteresses, encerclant pratiquement toute la cité.

A l'intérieur des remparts, les défenseurs, la milice locale et les habitants surveillaient sans cesse les mouvements ennemis. Une des grandes peurs était que l'on s'introduise dans la ville en creusant des souterrains par-dessous les remparts de fortification.

Les gens du guet organisaient des rondes fréquentes pour surveiller les murs, et tout le monde, en règle générale, avait l'oeil et l'oreille aux aguets pour tenter de déceler une activité de creusement et de sapement de la part des assiégeants.

Ils n'avaient pas tort, et la crainte était justifiée. En effet, les anglo-normands avaient fait venir sur les lieux du siège deux maîtres mineurs, qui se nommaient Blac EMOND et Richart CHOSSEL.

Ceux-ci avaient reçu à Chartres, le 30 novembre 1428, une endenture (un contrat d'engagement), pour eux-mêmes et une équipe de trente huit mineurs. Les deux chefs étaient payés comme hommes d'armes et leurs hommes comme archers. Le 13 janvier, ils font une "montre "(revue militaire) à Orléans pour une partie de cette troupe. Voici le texte de la quittance de solde qu'ils reçurent :

Quittance de solde pour deux maîtres mineurs (payés comme lances à cheval) et 24 mineurs, au siège depuis le 12 janvier 1429, et dix autres depuis le 14. Au siège, le 18 janvier 1429.

[i]"Saichent tuit que je, Blac Hémond, maistre mineur de l'ost du Roy (d'Angleterre), nostre seigneur, au siège devant Orliens, retenu par Mons. le Régent le royaume de France, duc de Bedfort, pour servir audit siège, avec moi, Richart Chossel, mon compaignon, et trente huit aultres compaignons mineurs.

Confesse avoir eu et receu de Pierre Sureau, receveur de Normendie, la somme de 179 livres 11 solz 8 deniers tournoys, pour le paiemens des gaiges et regars de moy et de mon compaignon, comme lances à cheval, et 24 mineurs à gaiges d'archiers, d'un moys entier, commençans le premier jour de ce présent moys de janvier; et pour le paiemens des gaiges de 10 aultres mineurs pour 18 jours restans et finissans le darrenier jour dudit moys de janvier, et dont j'ay faict monstre audit siège le 13ème jour dudit moys de janvier par devant Richart Waller et Guillaume Glasdal, à ce commis. De laquelle somme...

En tesmoing de ce, j'ay scellé ceste quictance de mon seel audit siège, le 18ème jour de janvier, l'an mil CCCC vingt neuf...". [/i]

(British Museum, add. ch. n° 11.618)

Il semble qu'ils restèrent au siège encore un troisième mois, et qu'ils partirent ensuite.

En attendant, tant qu'ils furent là, les assiégés craignaient chaque jour une intrusion dans leur cité par des souterrains creusés par ces mineurs.

Le lundi 21 février 1429, à titre sûrement justifié, Jehan de Dunois, Bastard d'Orléans, et ses principaux officiers, craignant que les anglo-normands, qui paraissaient paisibles ce jour-là, ne cherchassent à s'approcher des murailles pour tenter de les renverser par la mine, en les sapant par en-dessous, fit pour la première fois l'usage du moyen qu'un nommé Robert Carré lui avait proposé pour s'en assurer.

Ce moyen consistait à placer en avant des murailles et des fossés, sur le terre-plein, plusieurs grands bassins en cuivre. Ces bassins étaient enfoncés à plusieurs pieds sous terre, à fleur du terrain et de distance en distance, et ensuite remplis d'eau jusqu'au bord. On examinait si le liquide frémissait car, s'il en était ainsi, c'était une preuve qu'on travaillait sous terre; on n'avait rien à craindre si la surface de l'eau était calme !

Il fut payé 58 sous 8 deniers parisis à Naudin Bouchard, saintier (fondeur de cloche) pour la confection d'un certain nombre de "bassins à laver", et d'une "acarre" (équerre), pour s'assurer si les ennemis minaient et si les murs ne perdaient pas leur aplomb.

(comptes de la ville d'Orléans).

Par ce stratagème "malin", cette sorte de "système D", on était ainsi certains que les ennemis ne se livraient pas à une activité de sape des remparts.

Il semble que ce moyen fut efficace; en tous les cas, il n'est fait mention, dans les récits et chroniques diverses concernant le siège d'Orléans, d'aucune tentative de ce genre de la part des assiégeants.

Comme quoi, avec un peu de "jugeotte", on peut résoudre bien des problèmes !

HISTOIRES DE LOUPS.

La bête des Cévennes.

(image : http://www.humour-canin.com)

Les loups ont longtemps hanté nos campagnes, jusqu'à ce qu'ils disparaissent presque complètement, du moins à l'état sauvage.

Les histoires de loups ont enflammé l'imagination des enfants, et un sentiment mêlé de crainte et d'attrait, le soir dans le lit, subsistait dans les petites cervelles jusqu'à l'endormissement des bambins.

Et puis, que d'histoires autour de cet animal mythique, la plus connue restant sans doute celle du fameux "Petit Chaperon Rouge", rencontrant le loup qui avait mangé sa grand'mère.

Cette histoire, comme toutes les légendes, découle naturellement de faits réels.

Bien sûr, "on dit" que le loup n'attaque pas l'homme : c'est noté dans beaucoup de livres sur le sujet. Mais... et si on rencontrait un loup "qui n'aurait pas lu le livre !?"

Plus sérieusement, on sait que le loup, poussé par une faim extrême, a assez souvent attaqué l'humain. Sans doute parce qu'il n'avait pas le choix, ne trouvant nulle subsistance autour de lui, sur son territoire de chasse, particulièrement aux hivers les plus rigoureux.

Peut-être aussi a-t-il parfois préféré les petits-enfants, pouvant plus aisément les attraper, se défendant moins et à la chair plus tendre.

Au début du 19ème siècle, il n'était pas encore rare d'en rencontrer sur son chemin, et voici plusieurs récits de rencontres réelle avec ces animaux.

La première rencontre avec un loup que nous allons évoquer ici, se situe dans le Gard, tout particulièrement près de Concoules, au nord et en frontière de ce département.

Un particulier, qui venait des environs de Villefort, situé à environ 10 kilomètres au nord de cette ville, cheminait tranquillement sur la route, se rendant à Genolhac, dans le Gard, à environ 7 kilomètres de Concoules.

Il marchait sur ce qu'est à présent la route départementale D 906, dans la forêt des Cévennes qui devait à l'époque être encore plus fournie que de nos jours.

Arrivé donc près de Concoules, il rencontra un gros loup qui était campé sur le chemin. Comme il était sans armes, il voulut le faire fuir par des cris et par des gestes menaçants. Il insista durant un moment, mais ce fut en vain : l'animal ne bougea pas. Le voyageur fut obligé de lui céder le pas, et de se détourner pour l'éviter. Il raconta son histoire, qui se colporta rapidement dans la région, assurant que ce loup était d'une taille et d'une grosseur exceptionnelles. Mais il eut de la chance, car le loup n'avait pas tenté de l'attaquer.

Sans doute parce que cela se passait le 23 juillet 1809, en plein été, et que le loup n'était pas affamé. Mais tout de même, un pareil évènement est sans exemple en cette saison : on avait bien vu en hiver, quand le pays est couvert de neige, des loups pressés par la faim attendre des passants sur les routes, mais jamais on n'avait entendu parler de pareilles rencontres durant l'été.

On assure que, dans la région, un loup (peut-être est-ce le même ?) avait été aperçu par quelques personnes, qui ont dit qu'il était d'une grosseur énorme.

Quelques mois plus tard, en octobre, un animal féroce répandait depuis quelques jours la terreur dans ce premier arrondissement du Gard : comme autrefois la bête du Gévaudan, "la bête des Cévennes" exerçait ses ravages dans cette contrée. Cette bête, quoi qu'on en dise, était un loup, mais cette fois, en cette saison, qui devait être affamé.

Toujours dans la même région, le 2 octobre, à dix heures du matin, tout près du hameau de Planzolles, à environ une lieue de Genolhac, un petit garçon âgé de six ans gardait un troupeau avec son grand'père, vieillard de 80 ans. Une chèvre s'étant écartée du troupeau, le vieillard ordonna à son petit-fils de la chercher et de la ramener. L'enfant obéit et, l'instant d'après, la chèvre rejoignit le troupeau.

Mais l'enfant ne reparut point. Le grand'père, inquiet, parcourut les environs pour le trouver, sans résultat.

Ayant alerté les gens du voisinage, on le chercha de tous côtés pendant le reste du jour et toute la nuit. Mais ce ne fut que le lendemain matin, qu'on trouva, avec ses vêtements ensanglantés, les traces de son corps dévoré, dont il ne restait que quelques ossements et une partie d'un bras avec la main.

Le 6 du même mois, vers 18 heures 30, une petite fille de sept ans qui habitait Malenches, un village des environs de Genolhac, qui jouait dehors, s'était un peu écartée de la maison. Ses parents s'aperçurent bientôt de son absence et commencèrent à s'alarmer, surtout lorsque quelqu'un rapporta l'avoir entendu crier et appeler sa mère.

Des recherches sont entreprises aussitôt, et au bout d'un moment, on ne trouva d'elle que ses habits déchirés et teints de sang, quelques os et la tête entière.

Ce qui a servi à accréditer l'opinion que l'animal qui a fait ces ravages n'est pas un loup, mais plutôt une hyène, ou quelqu'autre bête féroce, ou même un monstre, c'est que, contre l'instinct bien connu des loups, celui-ci laissa la chèvre pour dévorer l'enfant. Il ne faut pas voir une préférence dans ce premier cas de sa férocité contre l'espèce humaine.

Il est bien plus vraisemblable que la chèvre ayant vu de loin son ennemi, prit la fuite, et que l'animal carnassier, voyant qu'il ne pouvait atteindre sa proie, et qu'elle allait rejoindre le troupeau qui était gardé par un homme, se jeta sur l'enfant qui se trouvait isolé et qui, à cause de sa petite taille, ne pouvait lui opposer une grande résistance. Mais que penser du deuxième cas, celui de la petite fille ?

Il n'est peut-être pas étonnant qu'après avoir tâté de la chair humaine, cet animal l'ait préférée à toute autre, et qu'il ait attaqué des enfants, et même des hommes, pour satisfaire sa faim.

Voici un autre récit d'attaque de loup mais, cette fois, probablement enragé, qui sema l'effroi dans un village, et fut combattu par les hommes jusqu'à ce que ceux-ci réussissent à en avoir raison.

L'histoire se passe à Premières, village situé en Côte d'Or, non loin de Dijon, entre Genlis et Auxonne.

Dans la nuit du 27 au 28 septembre 1809, un loup pénétra dans l'enceinte de ce village. Il se présenta tout d'abord à la porte d'un bûcheron, qu'il a fortement secouée. L'homme, éveillé par le bruit, constate qu'il s'agit d'un loup, s'arme d'un bâton ferré, et aperçoit l'animal qui, avec ses dents, brisait une légère cloison. S'en approchant avec méfiance, il réussit à lui porter plusieurs coups qui le font lâcher prise.

Devenu furieux, l'animal fait quelques autres dégâts, et finit par pénétrer dans l'étable d'une maison voisine. Il mord le chien qui était arrivé sur place, puis se jette sur une vache dont les beuglements réveillent également les maîtres de la maison qui, prévenus par le coupeur de bois que l'animal est enragé, rentrent dans la maison, et se contentent de réussir à l'éloigner, non sans l'avoir vu renverser une ruche et mordre leur pourceau.

L'animal ne s'en tient pas là ! A travers la fenêtre d'une autre maison qu'elle avait brisé, cette bête féroce allait réussir à enlever un enfant dont le berceau était posé sur une table très proche, lorsque heureusement un chien lui saute à la gorge, le terrasse, l'entraîne près du domicile de son maître.

Celui-ci, un nommé Tabard, vole au secours de son chien, et, en ouvrant sa porte, le chien et le loup se précipitent ensemble dans la chambre, et s'y livrent à un nouveau combat.

Les deux filles de Tabard accourent aux cris de leur père, qui luttait aussi contre son dangereux hôte. L'une d'elle, en cherchant de quoi faire de la lumière, a les deux mains prises dans la gueule du loup; sa soeur les lui dégage à l'aide d'une serpe. Enfin, on parvient à allumer une lampe, et le loup s'enfuit à la vue de la lumière.

Mais Tabard, qui s'était ressaisi, avait eu le temps de s'armer de son fusil. Il ajuste l'animal, tire, l'étend par terre, et l'achève ensuite à coups de massue.

Fallait-il que ces loups soient vraiment affamés pour ne pas craindre de s'aventurer dans les villages et tenter de pénétrer dans les maisons !

Dans le dernier cas, le loup cherche aussi à s'emparer d'un petit enfant. Est-ce vraiment par goût de la chair humaine, ou bien parce que la résistance opposée était faible ?

Quoi qu'il en soit, ces récits sont du passé. De nos jours, même à pied et la nuit, on ne risque plus d'être attaqué par un loup. Il n'y en a plus, à part quelques tentatives de "réinsertion", et certains parcs zoologiques ou autres qui en détiennent quelques-uns.

Par contre, on risque bien plus de rencontrer quelque rôdeur ou quelque mauvais larron, qui tentera de vous soustraire le portefeuille, en vous bousculant, voire en vous frappant méchamment !