A propos de ce blog

Nom du blog :

geneapope

Description du blog :

Histoire générale et locale, anecdotes, poèmes, recettes de cuisine... et divers.

Catégorie :

Blog Société

Date de création :

12.05.2008

Dernière mise à jour :

07.12.2015

>> Toutes les rubriques <<

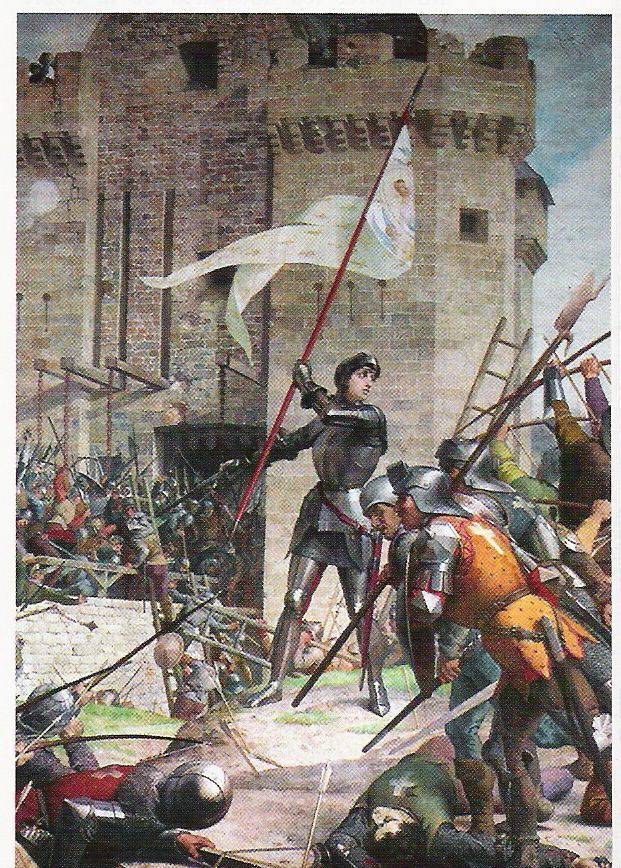

· Jehanne la Pucelle (42)

· Anecdotes diverses et historiques (24)

· Poèmes (90)

· Saint-Pol-Roux (3)

· Moyen-Age (9)

· Photographies (20)

· Photos Père Blanc (26)

· Emigration en Amérique. (25)

· Marine Nationale (3)

· Recettes de cuisines et conseils divers. (23)

Accueil

Gérer mon blog

Créer un blog

Livre d'or geneapope

Contactez-moi !

Faites passer mon Blog !

· Un pari sur la mort de Jeanne d'Arc en 1437.

· La Tour du bourreau, à Strasbourg.

· PHOTO DE CLASSE - ANNEE 1951-1952

· Heureux qui comme Ulysse.

· La maison de Jehanne à Domrémy.

· LES BIENFAITS DU GRENADIER

· Charles VII crée une armée de métier.

· Jehanne d'Arc n'a pas été brûlée !

· Le village de Domrémy.

· Un beau bâtiment !

· Prière à l'océan.

· Russel SCHWEICKART, l'astronaute "Alsacien"

· Richart GREY, capitaine de la garnison de Janville en 1429.

· La bataille des Harengs - 13/02/1429 - Rouvray-St.Denis.

· Le patronyme d'ARC.

amour article bonne cheval chez éléments femme fille france histoire hiver homme

Derniers commentaires Recherche- · jeanne d'arc conduite au bucher

- · jeanne d'arc n'a pas été brulée

- · pierre sermoise

- · pierre de sermoise et gilles de rais

Jehanne d'Arc n'a pas été brûlée !

Jehanne d'Arc n'a pas été brûlée !

La thèse de la survivance de la Pucelle d'Orléans.

Ce qui suit va peut-être en étonner, ou en choquer, plus d'un !

Jehanne d'Arc, dite la Pucelle, n'a pas été brûlée !

D'abord, portait-elle ce patronyme ?

Nulle part, dans les chroniques et autres textes, ni dans les comptes royaux, elle n'a été appelée "d'ARC".

C'était le nom de ses parents adoptifs, et non le sien.

Partout, y compris dans l'acte qui lui confère ses armoiries, et dans ses procès, elle est dite : Jehanne la Pucelle, et elle a précisé elle-même qu'à Domrémy elle était Jehannette, et rien d'autre.

Plus tard, elle reviendra à Orléans, bien après son soi-disant supplice à Rouen, sous le nom de Jehanne des Armoises.

Elle avait en effet épousé un chevalier Lorrain nommé Robert des Armoises, seigneur local, avec qui elle vécut ensuite jusqu'à sa mort, vers la quarantaine.

Ils n'eurent pas d'enfants. Jehanne était gynandroïde, forme rare d'hermaphrodisme qui se manifeste par une soudure des grandes lèvres, et ne pouvait donc pas ainsi être pénétrée sexuellement. De plus, elle n'avait pas de règles menstruelles.

C'était une fille bâtarde de la reine de France, Isabeau de Bavière (épouse de Charles VI) et du duc Louis d'Orléans, frère du roi, et donc la tante du roi anglais Henry VI.

Elle était donc la demi-soeur de Charles VII et de ses frères et soeurs, en particulier de Catherine, épouse du roi d'Angleterre.

Elle était aussi la demi-soeur de Jehan d'Orléans, comte de Dunois, dont le père était aussi le duc Louis et la mère une maîtresse de celui-ci, Mariette d'Enghien.

De sang royal, on ne pouvait donc pas la brûler ! On fabriqua une "histoire officielle", et l'on brûla une autre prisonnière à sa place.

Le bourreau, Geoffroy Thérage, déclara que le bûcher était trop haut pour qu'il y monte afin de l'étrangler (comme c'était la coutume) et qu'elle était "embronchée", c'est-à-dire le visage recouvert d'une cagoule. Il ne fallait pas que l'on s'aperçoive que ce n'était pas Jehanne la Pucelle !

Un document révélant et confirmant tout cela, le Livre de Poitiers, fut découvert dans la Bibliothèque du Vatican, en 1935, par l'écrivain Edouard Schneider.

Monseigneur Tisserand, administrateur de cette bibliothèque, le pria aussitôt de ne pas faire état publiquement de sa découverte, pour ne pas détruire la légende de celle qui était devenue "Sainte Jeanne d'Arc".

D'ailleurs, elle ne fut condamnée qu'à la prison perpétuelle, et son emprisonnement, dans un château fort, se réduisit à cinq années.

Elle fut libérée au décès du duc de Bedford (septembre 1435), le Régent de France pour le roi Anglais, puis mariée (comme dit plus haut) par la duchesse de Luxembourg, l'une de ses tantes, dans la chapelle de son château d'Arlon, au chevalier Robert des Armoises, neveu d'Alarde de Chambley, épouse de Robert de Baudricourt, capitaine de Vaucouleurs.

Ayant "repris l'armure", elle guerroya encore avec le maréchal Gilles de Rais, son ancien compagnon d'armes, jusqu'en 1439, fut blessée une troisième fois, et fut reçue cette année-là à Orléans, aux côtés du roi Charles VII, son (demi-)frère. Les comptes de la ville d'Orléans en gardent trace.

Plus tard, elle vécut avec son époux dans le château de Jaulny, près de Metz.

Elle mourut en 1449, et fut inhumée près de Nancy, dans la chapelle de droite du choeur de l'église de Pulligny-sur-Madon (au sud de Toul) à côté de son époux.

Sur la pierre, ses armoiries et son nom : Jehanne la Pucelle de France, épouse du chevalier Robert des Armoises.

Il y eut deux fausses "Pucelles" : Jehanne la Féronne et Jehanne de Sermaise (lieu-dit près de Saumur), mais elles ne se produiront qu'après le décès de Jehanne des Armoises.

Deux livres de référence sur le sujet :

- "Jehanne d'Arc n'a pas été brûlée", par Gérard Pesme, de l'Académie d'Histoire.

- "Les missions secrètes de Jehanne la Pucelle", par Pierre de Sermoise (descendant de la famille du chevalier Robert des Armoises, époux de Jehanne).

Espérons que ces coups de butoir parviennent à ébranler les historiens conformistes, et qu'en particulier les manuels scolaires éjectent cette légende tenace.

Jehanne des Armoises n'était pas une déséquilibrée, ni une fantaisiste, mais bien la vraie, la seule, l'unique Pucelle de France, qui fit délivrer Orléans, entamant ainsi la reconquête de la France, et le départ définitif des Anglais, mettant ainsi un terme à la Guerre de Cent Ans.

C'est elle qui donna aussi à ce pays la première ébauche d'un "sentiment national".

La raison d'état qui obligea Charles VII à empêcher la révélation du secret de la naissance de la Pucelle n'existe plus aujourd'hui, et aucun motif valable ne semble pouvoir être opposé à la divulgation de ce document.

Pourquoi cela n'est-il pas fait ?

Ce ne serait nullement attentatoire à la légende de Jehanne, bien au contraire, et la vérité historique n'enlèverait rien à son épopée, à sa personne, ni même non plus à sa sainteté.

De plus en plus de publications paraissent à ce sujet, et il est certain qu'un jour prochain la vérité sera faite.

Il serait temps !

La substitution :

"En la cité de Rouen, en Normandie, elle fut échauffée et arse en un feu, ce veut-on dire, mais depuis fut prouvé le contraire."

(Chronique du doyen de Saint-Thibaud-de-Metz)

"On doute encore aujourd'hui, surtout en Lorraine, si la Pucelle qui fut conduite voilée au bûcher, a été effectivement brûlée."

(Histoire ecclésiastique et civile du diocèse de Laon - Dom Nicolas Lelong - 1783)

Il précise aussi que le visage de la suppliciée a été "embronché" (cagoulé) jusqu'à la fin.

L'Université flairait les pièges qui tendaient "à placer l'accusée hors de sa subjection". Cette Université (de Paris), en juillet 1430, écrivait à Philippe le Bon, duc de Bourgogne :

"... nous craignons fort que par la fausseté et la séduction de l'ennemi d'enfer, par la malice et la subtilité de mauvaises personnes qui mettent toute leur ardeur à vouloir délivrer ceste femme par voies exquises (exceptionnelles), elle ne soit enlevée que quelque manière à votre pouvoir."

Monseigneur Cauchon, évêque de Beauvais, a joué un double jeu, dont l'un secret. Pour que tout demeure plausible, il va s'agir de substituer à la Pucelle d'Orléans, une sorcière véritable ou tel corps semblable, susceptible de donner le change.

De 1430 à 1432, cinq sorcières furent brûlées à Rouen; dans les livres des Comptes des Domaines, en même temps que le prix des bois et le salaire du bourreau, figurent leurs noms :

- Jeanne la Turquenne,

- Jeanne Vanneril,

- Jeanne la Guillorée,

- Alice la Rousse,

- Caroline la Ferté.

(J. d'Arc et la Normandie - A. Sarrazin)

Donc, trois Jeannes qui ont subi le bûcher. Pourquoi le nom de Jehanne la Pucelle ne figure-t-il pas dans ces registres ? Dans les archives du Chapitre de Rouen il ne figure pas non plus !

L'usage voulait aussi une sentence du bailli : il n'y en a pas eu !

Le procès-verbal de l'exécution a lui aussi échappé aux recherches. Pas de pièce concrète pour confirmer le prétendu martyre.

Les dates proposées ne concordent même pas, et l'incohérence règne à propos des dates de cette exécution.

Un Abrégé chronologique de l'Histoire de France, publié à Paris en 1749, avec approbation et privilèges du roi, propose le 14 juin 1431.

Selon d'autres auteurs (dont Jean Grimod et M. David-Darnac) Hénault indique aussi le 14 juin, et de Serre le 6 juillet.

W. Caxton et Polydore Virgilius, auteurs anglais du 15ème siècle, proposent le mois de février 1432 (donc après neuf mois de détention supplémentaires).

On est loin du 30 mai 1431 !

Laurent Guesdon, bourgeois de Rouen, lieutenant du bailli, confirmera une autre étrangeté :

"Il ne semble pas qu'on eût procédé régulièrement. Peu après (le supplice de Jehanne) un malfaiteur nommé Georges Folenfant fut, de la même manière, livré au bras séculier par sentence ecclésiastique. Il fut alors conduit "à la cohue", et condamné par la partie civile. On ne le mena pas si promptement au supplice."

Curieusement, pour la Pucelle d'Orléans, la conclusion est si rapidement exécutée que nulle trace concrète n'en subsistera.

Cela est sans importance pour Cauchon : le procès ne sera remis aux chancelleries que dans plusieurs années et, pour la gloire de Charles VII, l'épisode du bûcher ne sera "publiquement" révélé que 25 ans plus tard.

L'exécutée de mai 1431 est encapuchonnée. Nul ne peut la reconnaître. Hommes d'armes en abondance, inscriptions et pancartes, exécution "éclair", tout est organisé et accompli selon des instructions insolites.

On ira jusqu'à "ouvrir le feu" au bout d'un certain temps : l'exhibition d'un corps à demi calciné prouvera qu'il s'agit bien d'une femme.

"Quand elle fut morte, les anglais craignant qu'on ne pût dire qu'elle s'était échappée, prièrent le bourreau d'écarter un peu le foyer, afin que l'assistance pût constater le décès, et qu'on n'allât pas raconter qu'elle s'était évadée."

(Déposition de J. Riquier - Procès de Réhabilitation)

Et ces mêmes anglais vont se précipiter pour rassembler au plus vite les cendres qu'on jettera en Seine, car les anglais avaient effectivement peur qu'elle s'évadât, ou qu'on pense qu'elle le fit.

Et puis les étranges doutes du bourreau !

C'est lui qui enfila à Jehanne une longue tunique enduite de soufre et de poix. A l'issue du supplice, il fut très troublé.

Le même jour, il vint au couvent des frères Prêcheurs, "et nous dit au frère Ladvenu et à moi-même, qu'il avait grand peur d'être damné, qu'il avait brûlé une sainte."

(Frère Ysembart)

Il se confessa... mais n'oublia quand même pas de déjeuner !

Il aura nécessairement observé les marques des blessures reçues au combat, sur le corps de Jehanne, et le jour de l'exécution, il constate, sans s'y attendre, que la femme qu'il prépare n'a pas la moindre trace semblable, et qu'elle paraît beaucoup plus âgée.

Plusieurs textes confirment cette tournure de l'évènement :

"Finalement, la firent ardre publiquement, ou toute autre femme ensemblable d'elle. De quoi beaucoup de gens ont été et sont encore de diverses opisions."

(British Museum - MSS 11542 - Auteurs divers)

"La Pucelle fut brûlée à Rouen, ou condamnée à l'être."

(Chronique Bretonne de 1540 - Bibliothèque Ste. Geneviève - Paris)

Au XVIIème siècle, Gabriel Naude, érudit politique, Bibliothécaire de Richelieu et de Mazarin, ira jusqu'à penser que Jehanne n'avait été brûlée "qu'en effigie."!

L'abbé Cochon (homonyme qui n'a rien à voir avec Mgr. Pierre Cauchon de Sommièvre), notaire apostolique rouennais, dans son journal où il avait tenu minutieusement le compte des évènements importants de la ville à partir de 1404, interrompt brusquement ses récits, en 1430, pour les reprendre en 1433.

Il ne mentionne pas plus le procès que l'exécution.

Jehanne elle-même laisse entendre qu'elle sera délivrée :

Audience du 1er mars 1431 :

- Un juge : Vos voix vous ont-elles dit qu'avant trois mois vous serez libérée ?

- Jehanne : Ce n'est pas votre procès? D'ailleurs je ne sais pas quand je serai délivrée.

- Beaupère : Votre conseil ne vous a-t-il pas dit que vous serez délivrée de la prison que vous occupez actuellement ?

- Jehanne : Reparlez-m'en dans trois mois... (soudainement souriante).. il faudra bien que je sois délivrée un jour. Voulez-vous que je vous dise ce qui ne regarde que le roi de France ?

Audience du 3 mars 1431 :

- Un juge : Avez-vous appris par révélation que vous vous évaderiez ?

- Jehanne : Cela ne regarde pas le procès... Je m'en rapporte à Dieu. Par ma foi, je ne sais ni le jour ni l'heure où je m'évaderai.

Trois mois plus tard, jour pour jour, le procès est achevé, conclu.

Coïncidence ou prémonition miraculeuse ? Il y en aurait vraiment trop dans l'épopée... !

La Pucelle, le 30 mai 1431, quittera, sauve, le château de Rouen.

Ce qui s'est réellement passé :

Pendant qu'Ysembart de la Pierre sert d'agent de liaison entre l'archevêché et le Bouvreuil (le château), Martin Ladvenu est arrivé de bonne heure au château.

Accompagné du frère Toutmouillé, il administre "assez irrévérencieusement" les sacrements à la condamnée, dira-t-il en 1456.

Survint l'évêque Cauchon. Que vient-il faire ? Sa place n'est pas ici, on le sait.

Pourquoi cette visite ultime, illogique en apparence ?

Bouleversée malgré tout par l'inquiétude (et cela se conçoit), Jehanne lui lançe :

- "Evêque, c'est par vous que je meurs !"

- "Ah ! Jehanne prenez patience, vous mourrez parce que..." , continue l'évêque sur un ton solennel.

- "Cela fait, je sortis hors et n'entendis plus rien" dira le frère Toutmouillé.

C'est aussi à ce moment que s'opère la substitution, pierre angulaire d'un procès entièrement fabriqué.

L'étude des lieux et le déroulement minuté des faits permettent de comprendre et de vérifier, en toute logique, l'opération :

Dans le mur de cette salle basse où se situe le cachot "publicitaire", deux passages, séparés par une sorte de niche, sont très voisins :

- sur la gauche, l'entrée de la tour se prolonge par un pont-levis qui la relie à la cour intérieure du château,

- à droite, un palier précédé de deux marches mène au cachot (immédiatement à main droite), et un escalier tournant qui monte vers le premier étage,

- entre les deux, s'ouvre un renfoncement obscur, profond de deux mètres.

A terre, une trappe carrée d'accès aux souterrains précède un puits d'alimentation en eau communiquant à mi-hauteur avec ces souterrains.

"Le puits alimentait en eau le donjon et communiquait avec un puits semblable situé dans la tour dite "de la Pucelle", par l'aqueduc souterrain de Gaalor (?).

Les allemands, durant la dernière guerre, firent de ce donjon un abri... scellant une échelle de fer dans le puits pour accéder aux souterrains. Notons que la hauteur intérieure de l'aqueduc permettait à un homme de se tenir debout.

(voir reproduction photographique dans le livre de Mr. Pierre de Sermoise, dont ces textes sont tirés).

Tandis que les moines attendent dehors, l'évêque de Beauvais (Cauchon) reste seul avec Jehanne. Il lui a remis un manteau, discrètement apporté qui dissimulera son vêtement masculin. Peut-être le comte de Warwick est-il présent, ce n'est pas impossible. Dans ce cas, les deux hommes obstruent totalement l'entrée du cachot.

Rien n'empêche plus maintenant que l'escorte désignée aille officiellement chercher la femme substituée à l'étage supérieur. Habillée, voilée, elle a été amenée et enchâinée assez tôt. Quand la troupe redescend l'escalier, elle passe devant la geôle, rejoint les moines, puis se met en route vers le Vieux-Marché, lieu du supplice.

A peine le tumulte est-il apaisé, la salle basse évacuée, que Cauchon libère la porte du petit cachot. En quatre pas, la Pucelle franchit les deux mètres qui la séparent de la trappe carrée où elle s'engouffre, pendant que Pierre Cauchon gagne à la hâte le tribunal qu'il va présider avec solennité.

Encore tremblante d'émotion, Jehanne atteint alors le pied de l'échelle d'une dizaine de mètres, où deux chevaliers l'attendent pour la conduire à la sortie du souterrain et lui servir d'escorte.

A l'époque, cette sortie donnait "vers les champs" dit-on. De nos jours, elle existe encore au fond d'une cour, au n° 102 de la rue Jeanne d'Arc. Coïncidence qui ne manque pas de piquant !

Trois montures sont prêtes en vue de la fuite. Grâce à l'effervescence qui règne à Rouen ce matin-là, personne n'y prêtera attention.

Aucune argumentation en faveur de la version officielle ne tient en face des cinq anomalies flagrantes de ce dernier jour :

1- Pourquoi le Président du tribunal (Cauchon) rend-t-il, seul et après tout le monde, une dernière visite à sa captive ?

2- Pour quelles raisons a-t-on pris tant de précaution pour dissimuler le visage de la victime aux yeux du public, alors qu'on entrouvrira le foyer pour montrer un corps méconnaissable ?

3- Après le retard d'une heure, et bien que les juges aient recommandé la modération au bras séculier, le baille ne prononce pas de sentence finale, mais précipite au contraire cette exécution à laquelle personne, parmi les officiels, n'assistera ?

4- Pourquoi le bûcher est-il si volumineux, comparativement aux autres ? De son propre aveu, le bourreau ne pourra remplir entièrement son office : gêné par la hauteur des fagots, il ne put, selon l'usage, étrangler la suppliciée afin d'abréger ses souffrances.

5- Les innombrables recherches effectuées dans les registres de l'archevêché de Rouen n'ont jamais permis de retrouver "d'allusion au bûcher de Jeanne la Pucelle", ce que confirme à l'heure actuelle les archives départementales de la Seine-Maritime.

Quatre vers de Georges Chastelain (1404-1475) résument la question :

"Arse à Rouen en cendres

Au grand dur des Français

Donnans depuis entendre

Son revivre autrefois."

Paroles d'autant plus dignes de foi que Chastelain était également l'historiographe de la Maison de Bourgogne, conseiller de Philippe le Bon et de Charles le Téméraire.

Qui pouvait être mieux placé pour connaître la vérité et savoir que la Pucelle avait survécu à son procès ?

(d'après "Missions secrètes de Jehanne la Pucelle", de M. Pierre de Sermoise.)